La mujer de mi vida I: La luz de los primeros años

Esta historia tiene dos partes:

- La mujer de mi vida I: La luz de los primeros años

- La mujer de mi vida II: La sombra que nos hizo fuertes

Agosto de 2019

En nuestra casa, nuestra historia siempre se contó a pedazos. Eran anécdotas sueltas en sobremesas, risas al recordar un viaje en moto o la vez que acabamos empapados en la Malvarrosa. Fue Merche, la pequeña, quien después de coleccionar todos esos retazos me pidió que le diera un hilo conductor. ‘Papá, tienes que escribirla entera’, me dijo.

Y tenía razón. Porque para contarla bien no basta con recordar los momentos felices: hay que volver también a los instantes que lo cambiaron todo. A veces, una revelación llega en mitad de una carretera; otras, nace muchos años antes, en una tarde cualquiera que uno no sabe que será decisiva.

Esta es, por fin, la historia completa de ese camino.

Un grito en la carretera

Isabel se había ido, furiosa. Yo la seguí, escoltándola en silencio, todavía perplejo. No lo sabía entonces, pero aquella discusión sería la llave que abriría la puerta de mi futuro.

Lo que le conté en aquella tienda de campaña no fue una historia de infidelidad, sino la crónica de un fantasma. Su reacción —una furia que no esperaba en absoluto— me dejó sin palabras.

—Me has estado mintiendo todo este tiempo —gritó—. Me voy.

Recogió sus cosas con una violencia contenida, metió todo en la mochila, preparó su moto y, sin una palabra más, se marchó.

Yo recogí lo mío como pude, desmonté la tienda a toda prisa, y salí unos minutos después. La alcancé algunos kilómetros más tarde y me coloqué detrás, escoltándola en silencio durante todo el camino. Seguía sin entender nada.

Y fue en ese largo viaje de vuelta, con el zumbido del motor como única banda sonora, cuando todo empezó a encajar.

Llevo casi diez años buscando a la mujer de mi vida… y cuando creo haberla encontrado, me doy cuenta de que ¡siempre ha estado ahí!

¡No es Isabel! ¡Es ella!

¡Tere es la mujer de mi vida!

¡Perdóname, Tere! ¡Te quiero, te quiero… os quiero!

Fue la primera vez en mi vida que pronuncié esas palabras. Y las estaba gritando dentro de un casco, solo, en mitad de una carretera.

Aquel grito ahogado dentro del casco no nació en aquella carretera. Había empezado a gestarse diez años atrás, en una idea absurda, inocente, casi infantil… pero que había echado raíces en mí sin que yo lo supiera.

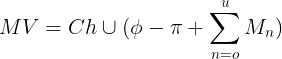

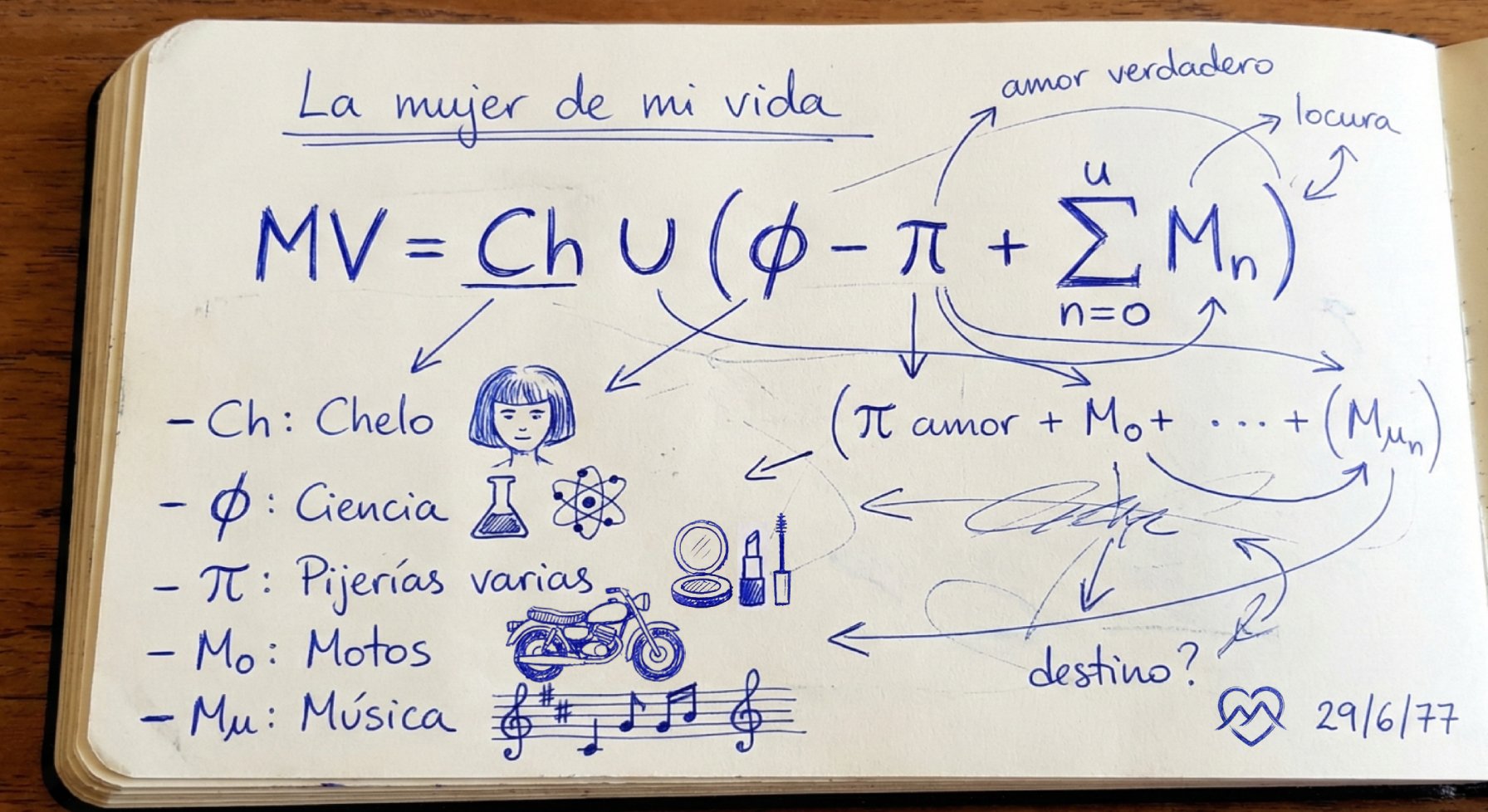

La fórmula

Aunque aún tardaría más de un año en conocerla, mi relación con Tere empezó realmente aquí: una tarde solitaria en mi estudio. Entre recuerdos y promesas, nació una idea que marcaría mi camino. Lo que parecía un pensamiento inocente se convirtió en una semilla que crecería con una fuerza inesperada.

Todo empezó mucho antes de que yo pudiera entenderlo. Antes de la moto, antes del grito, antes incluso de saber quién era Tere. Fue en una de esas tardes en las que uno cree que solo está matando el tiempo, sin imaginar que está dibujando, sin quererlo, el mapa de su futuro.

Era junio de 1977 y yo tenía quince años. Tras más de dos años de relación, Amparo me pidió un tiempo. Había sido una etapa preciosa de mi vida, pero, de alguna manera, me tocaba pasar página.

Aquella tarde no me apeteció salir con los amigos. Me quedé en casa, buscando la soledad para ordenar lo que sentía. Puse «The Dark Side of the Moon» en el tocadiscos y me dejé caer en mi sillón con la gravedad de un filósofo adolescente, dispuesto a tener una conversación trascendental conmigo mismo.

Aquella conversación se convertiría en un momento clave de mi vida. En ella nació un concepto nuevo en mi mente. Fue una idea inocente, casi accidental, que sin embargo iba a tener un impacto enorme en mis futuras relaciones.

Recordé lo que había sido mi relación con Amparo, todo lo que ella había significado para mí y los cambios que había provocado en mi vida. De su recuerdo salté al de Lucía y al de Chelo. Tres relaciones preciosas con tres chicas preciosas que me habían hecho sentir esa magia tan especial que solo ellas tienen. Ya ves, a esa edad acumulaba más epifanías amorosas que aprobados en Historia.

Eso me hizo desear tener una a mi lado siempre. Me hice la promesa, que era más bien un deseo, de no estar nunca solo. Y entonces me pregunté: ¿cómo sería la próxima chica? ¿Cómo sería mi relación con ella?

Los primeros compases de «Time» flotaban en la habitación.

Empecé a fantasear. Si pudiera elegir, ¿cómo me gustaría que fuera mi chica ideal?

Lo cierto es que lo tenía sorprendentemente claro. Quería que fuera como Chelo, con su aspecto y su carácter. Y, además, me gustaría que le gustaran la ciencia y la música. Si ya le gustaran las motos, sería la leche. Así que, de una forma casi matemática, definí a «la mujer de mi vida» como la suma de Chelo más mis aficiones.

Inmediatamente, mi mente científica tomó el control. Y como quien resuelve un problema de física emocional, cogí mi libreta de pensar y escribí:

La fórmula era sencilla: Chelo como constante, mis pasiones como variables. Es, probablemente, la fórmula más pedante y maravillosa que he escrito en mi vida.

Como buen científico adolescente, formalicé con detalle los términos de mi ecuación.

Ch — Chelo era preciosa y su carácter tenía una fuerza que no había conocido en otras chicas.

Φ — Yo quería dedicar mi vida a la ciencia y sería genial que mi chica ideal pudiera compartir esa parte de mí. Es evidente, todo el mundo sabe que no hay nada más romántico que hablar de electrodinámica en la primera cita.

π — Pijerías varias. Fundamental. Aquello de «antes muerta que sencilla» no iba conmigo. Era el término de autenticidad, mi chica ideal no podía ser superficial. Restar el factor π era innegociable.

El sumatorio de las emes:

Mu — La música también era importante, me encantaba tocar la guitarra. Soñaba que mi chica ideal tocara un instrumento y pudiéramos tocar juntos.

Mo — Y sobre las motos… poco que decir. A las chicas del grupo no les gustaban, y a mí me encantaría poder salir con una chica motera. En mi cabeza era una imagen épica —¡una chica en moto!— y me ponía un montón; en la realidad, no conocía a ninguna.

¡Chupao! Solo tenía que resolver una ecuación para encontrar a mi chica ideal.

Un plan sin fisuras. ¿Qué podía salir mal?

Respuesta: absolutamente todo. Y más.

Ese inocente concepto que construí aquella tarde —la mujer de mi vida—, sin yo quererlo y sin saberlo, jugó un papel fundamental en mis futuras relaciones. En particular, el efecto que produjo en mi futura relación con Tere fue, sencillamente, devastador.

La siguiente chica no tardó en llegar. Fue Ana, con quien estuve casi un año. Era una buena chica y, además, guapísima. Pero, desde luego, no encajaba en la fórmula. La culpa no era suya: era de mi fórmula, que era un desastre.

En cualquier caso, eso ya es otra historia.

Escribí la ecuación en mi libreta y no le di mayor importancia; en aquel momento no era más que un pasatiempo ingenioso. Durante los tres años siguientes apenas pensé en ella, sin saber que aquella fórmula absurda acabaría convirtiéndose en la brújula rota que guiaría mis pasos durante casi una década.

Conmigo misma

Hay días que empiezan como cualquier otro y, sin embargo, acaban convirtiéndose en un punto de inflexión. No lo sabes mientras estás dentro, pero algo se está moviendo, algo se está preparando para cambiarte la vida sin que te des cuenta.

Aquella fiesta fue así. Una tarde más en nuestra adolescencia, sí, pero también el lugar donde todo empezó a tomar forma: la música, la euforia, los primeros destellos de algo que aún no reconocía. Y, entre luces, humo y risas, apareció ella.

Conocí a Tere en una fiesta, en septiembre de 1978. Ella tenía trece años, y yo dieciséis.

—Marina, Tere y Merche, hermanas de Manolo —dijo José Ramón, presentándome a tres chicas que había conocido la noche anterior.

¡Chicas nuevas!, pensé. Y, además, guapísimas. Intercambiamos los holas y besitos de rigor. ¡Guau, están para comérselas! pensé, con ese fogonazo hormonal tan propio de los dieciséis y dos cubatas de más.

Un rato después estaba en la cabina pinchando discos con Abe. Paco estaba de invitado y alucinaba con lo que hacíamos allí. Empezamos con algunos temas con las luces al ritmo para calentar el ambiente, pero la pista seguía medio vacía, con la gente charlando, bebiendo, tanteando el terreno. Y entonces hicimos una de nuestras locuras.

Abe apagó todas las luces de golpe. Durante unos segundos la sala quedó a oscuras y en silencio, y la gente empezó a gritar pensando que algo se había estropeado. En ese instante puse «Born to Be Alive». El primer compás sonó en la oscuridad, como un latido contenido, y en el segundo Abe encendió el flash. La sala estalló: la gente gritó entusiasmada, moviéndose a cámara lenta bajo aquella luz blanca. Al inicio del quinto compás encendió todas las luces a máxima potencia durante un instante y luego las dejó seguir el ritmo de la música.

El arranque retumbó en los altavoces como un disparo de salida. En cuestión de segundos, la pista se llenó. La gente gritaba enloquecida. Seguramente fue más por la canción que por las luces; aquel tema levantaba hasta los muertos.

Abe y yo chocamos las palmas, satisfechos, eufóricos. Paco no paraba de reírse, fascinado, como si estuviéramos pilotando una nave espacial. Durante unos segundos nos dejamos llevar por la adrenalina, viendo cómo la pista vibraba siguiendo el tempo que marcábamos desde la cabina.

Cuando la fiesta estaba en su máximo apogeo, me quedé un instante mirando a mis amigos, como si la sala fuera un pequeño universo que solo existía para nosotros. La pista era un caos precioso.

Alfredo, con su camiseta de rayas, reinaba en el centro como siempre, como si la sala tuviera un dueño oficial y él renovara el cargo cada fin de semana.

Mariajo, Pili, Mari y Tere B seguían los mismos pasos con una coordinación sospechosamente perfecta, riéndose entre ellas y cantando el estribillo a gritos.

Gire la vista y me encontré a Jaime —que nadie sabía muy bien cómo había acabado en la fiesta— gesticulando como un profeta mientras Marina y Merche asentían con cara de estar recibiendo una revelación. José Ramón, a su bola, el espíritu libre del grupo, iba charlando con unos y otros con la naturalidad de quien cree, sinceramente, que la pista es suya por derecho ancestral.

Carmen y Amparo iban por libre, felices, moviéndose como si la música fuera un regalo exclusivo para ellas.

Suspiré. Mis amigos, mis chicas. Los quería un montón, como si fueran la brújula de mi mundo.

—Jo, macho. Estás en las nubes. Sube esa canción, que esta se acaba.

—Vale, vale. Ya la subo.

Paco se reía. «Night Fever» atronó desde los altavoces y la gente la recibió entusiasmada. La pista vibraba, mis amigos brillaban, la adolescencia nos envolvía… y por un instante tuve la sensación de que aquella fiesta podía durar para siempre.

Poco a poco, la tanda de rápidas fue perdiendo fuerza. Las luces bajaron un punto y la gente empezó a buscar aire, bebida o simplemente un sitio donde dejarse caer.

Fernan y Ali, medio borrachos y riéndose a carcajadas, se preparaban otro cubata con la solemnidad de dos alquimistas convencidos de que aquella mezcla exacta podía cambiar el destino de la fiesta.

En el sofá, Susi y Clavo seguían hablando de lo suyo con esa concentración tranquila de quienes se conocen de verdad, inclinados el uno hacia el otro, ajenos al ruido.

Pepito, mientras tanto, le hacía alguna trastada a Amparo B —cosquillas, pellizcos, quién sabe— y los dos se partían de risa.

Richar y Mayte, apoyados en la pared, parecían estar resolviendo los grandes enigmas del universo… aunque probablemente ni ellos mismos sabían cuál.

Y entonces, sonó la primera lenta.

Atenuamos las luces dejando destellos azules que se disolvían en la penumbra. «Lady» llenó el ambiente con su melodía arrolladora y las parejas empezaron a abrazarse, moviéndose lentamente.

Alicia y Jose empezaban a salir y se miraban con esa timidez luminosa de quienes se descubren por primera vez.

Alfredo y Mari habitaban su burbuja con esa ternura que prometía toda una vida. Jaime bailaba con Marina, continuando la conversación que habían iniciado hacía rato.

Ana y Toni se abrazaron sin pensarlo, pegados, mirándose a los ojos como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Toni, siempre. Llevaban apenas dos semanas juntos, pero ya se movían con esa suavidad de los que aman como si nada más importara. Yo los miré desde la cabina y suspiré. Me encantaba ver a Ana tan feliz; hacía muy poco que lo había dejado con ella, y una pequeña y egoísta punzada de envidia me pellizcó el corazón.

Fue al apartar la mirada cuando la vi.

Tras ellos, en la barra, estaba Tere.

Sentada sobre la nevera, con las piernas cruzadas y las manos apoyadas a los lados. No parecía aburrida en absoluto; al contrario, se le veía tranquila, casi en su propio mundo, como si la fiesta girara a su alrededor sin rozarla. Había algo en su forma de estar allí —quieta, serena, observando— que me descolocó. En una fiesta nadie debería estar solo, y sus hermanas se habían integrado perfectamente en el grupo. Pero ella no. Ella estaba allí, apartada pero sin esconderse, como si estuviera esperando algo… o a alguien.

Y en ese momento levantó la vista.

Nuestros ojos se encontraron a través del humo y las luces, y por un momento tuve la sensación absurda de que la música había bajado de golpe. Ella sonrió, una sonrisa pequeña, tímida. Yo me quedé quieto, con la mano aún sobre el control de volumen.

—Tío, que se acaba el tema —me dijo Abe dándome un codazo.

—Sí, sí. —murmuré sin apartar la mirada de ella.

Tere ladeó la cabeza, como reconociéndome, como si estuviera decidiendo si acercarse o no. Y en ese gesto, en esa duda mínima, sentí algo que no supe nombrar entonces, pero que ahora reconozco perfectamente: el principio de todo.

Respiré hondo, intentando parecer más seguro de lo que estaba, y me acerqué. Me senté en la barra, a su lado con mis aires de DJ interesante.

—¿Por qué estás sola? —le pregunté.

Ella me sonrió y acercó su cabeza a la mía para indicarme que no me oía con la música. Sentí su pelo rozándome la mejilla, sus ojos a dos dedos de los míos. Desde luego, no le da miedo la proximidad, pensé.

Repetí mi pregunta.

—Porque me gusta —respondió con total naturalidad—. Además, no estoy sola. Estoy conmigo misma.

Su respuesta me desconcertó. No era lo que una chica de su edad solía contestar, y menos en una fiesta. Yo a su edad jugaba a las chapas, y ella ya soltaba sentencias de filósofa griega. En ese instante vi con total claridad que Tere no era como las demás. Había algo en ella —en su forma de mirar, de estar, de decir las cosas— que la hacía distinta. Especial.

Estuvimos hablando un buen rato y no dejó de sorprenderme. En esa conversación no se limitaba a asentir o negar lo que yo decía; aportaba, cuestionaba, se reía, me seguía el ritmo. ¡Me encanta esta chica! pensé. Es diferente… me siento absurdamente a gusto con ella.

—¿Salimos fuera? —le propuse mientras le tendía la mano—. Con tanto ruido aquí no se puede hablar.

—Vale —aceptó.

Se levantó con total naturalidad, como si llevara toda la tarde esperando que se lo propusiera.

Nos disponíamos a salir cuando pisé un cubito de hielo olvidado en el suelo. Mientras caía, escuché las notas del estribillo de «If you leave me now» y fui plenamente consciente del golpe que me iba a dar. Un segundo después tenía su cara sobre la mía.

—¿Estás bien?

—Sí… no ha sido nada —acerté a decir, intentando recomponer mi dignidad desde el suelo. Jo, macho. Intentas ligar y te metes una leche. Bravo, campeón, pensé.

Salimos al jardín y nos sentamos en el borde de la piscina, con los pies chapoteando en el agua. La música quedaba lejos, amortiguada, como si el mundo entero se hubiera quedado dentro de la casa.

—¿Siempre estás tan tranquila? —le pregunté, todavía intentando recomponer mi dignidad después del batacazo.

—No siempre —respondió, mirando el agua—. Pero me gusta observar. Si miras bien, pasan cosas interesantes.

—¿Como qué?

—Como un chico que se cae delante de mí y luego intenta disimularlo —dijo, sonriendo.

Me reí, resignado.

—Eso ha sido mala suerte.

—O buena —añadió ella, sin mirarme, moviendo los pies bajo el agua.

Hubo un silencio breve, cómodo, de esos que no pesan.

—¿Y tú? —preguntó—. ¿Siempre estás ahí arriba, en la cabina?

—Me gusta poner música. Es como… no sé… dirigir el tráfico de la fiesta.

Ella asintió, como si entendiera algo que yo aún no sabía explicar.

—Me gusta cómo miras a tus amigos —dijo de pronto—. Como si fueran importantes.

—Vaya, estabas observándome. Lo son —respondí, sin pensarlo.

Tere levantó la vista. Sus ojos brillaban con la luz del agua.

—Eso está bien —susurró.

Y en ese instante, con la luz del atardecer reflejándose en el agua, descubrí por primera vez sus ojos. No lo sabía entonces, pero aquellos ojos seguirían mirándome el resto de mi vida, convirtiéndose en el horizonte más claro y constante de mi camino.

Esa noche, antes de dormir, me quedé pensando en ella. Me recordaba mucho a Chelo, pero había algo más, algo que no sabía nombrar. Me sentía increíblemente a gusto en su compañía. Esa «química» fue evidente para mí desde el primer instante.

Y así, sin entender aún el rumbo silencioso que estaba tomando mi vida, me dormí con una sonrisa en los labios.

Una visita improvisada

Al día siguiente por la tarde, todavía con la sensación cálida de la noche anterior rondándome por dentro, vino Jaime a casa.

—Estaba pensando en ir a casa de Marina —me dijo nada más entrar—. Ayer estuve hablando con ella y me pareció preciosa. José Ramón me ha dicho dónde vive. Vente, anda, no quiero ir solo.

Traducción: Necesito un escudo humano para no parecer desesperado.

—Sí, claro, te acompaño —le contesté sin dudar.

Por dentro, un pensamiento claro y nítido: Me apetece mucho ver a Tere otra vez.

Fue Marina quien nos abrió la puerta.

—Huy ¿Cómo es que habéis venido? —preguntó, sorprendida.

—¡A veros! —soltó Jaime con una sonrisa.

—Vale, genial, pasad, pasad.

—Tere está en su habitación —me dijo Marina señalando la puerta.

Jaime y Marina desaparecieron por el pasillo. Yo avancé despacio, como si cada paso me acercara a algo que aún me era desconocido. Di unos golpecitos en la puerta entreabierta y la empujé con suavidad.

Tere estaba sobre la cama. Del tocadiscos salía «Ninna Nanna», suave, casi como un susurro. La luz entraba tamizada por la ventana.

Ella levantó la vista, sorprendida, y me sonrió.

—Hey —dijo, alegrándose de verme.

—¿Y ese disco? —pregunté, señalando la carátula que tenía a su lado.

—Este… —dijo ella, tocándolo con la mano—. Me gusta porque parece triste, pero en realidad no lo es. Es como… suave. Como si te hablara bajito.

—¿Como tú?

Ella sonrió sin levantar la vista, enredando un mechón de su pelo entre los dedos.

—No sé si hablo bajito —respondió—. Pero me gusta cuando alguien escucha.

—Yo te escucho.

Levantó la mirada, apenas un segundo, pero suficiente para que me temblara algo por dentro.

—Ya lo sé —susurró—. Por eso me gusta hablar contigo.

Hubo un silencio pequeño, cálido. Suspiré. Me gustó mucho escuchar esas palabras, reflejaban lo que yo estaba sintiendo. Tú también me gustas… estuve a punto de decir, pero ella se me adelantó.

—A veces pienso —continuó— que la música es como la gente. Hay canciones que te gustan sin saber por qué. Te hacen sentir… tú misma, feliz, en paz.

—¿Y yo qué soy? ¿Una canción que te gusta?

Ella soltó una risa suave, casi un soplo.

—Eres… una canción que todavía estoy aprendiendo. Pero me gusta cómo empieza.

En un momento dado, se incorporó un poco y me rozó la rodilla con la suya, sin querer. Ese gesto mínimo me arrancó un suspiro que intenté disimular. No dije nada, claro, como si no me hubiera dado cuenta. A los dieciséis uno puede hacerse el interesante, pero no sabe gestionar un roce así sin que se le desboque el corazón.

Fue entonces cuando escuchamos pasos en el pasillo. La puerta se abrió un poco y apareció Marina, asomando la cabeza.

—¿Estáis bien? Jaime pregunta por vosotros.

Tere y yo nos miramos, y en esa mirada hubo algo que no supe interpretar entonces, pero que con los años reconocería al instante: una complicidad silenciosa, un pequeño pacto sin palabras.

—Sí, ahora vamos —respondió ella.

Me levanté despacio, todavía con la sensación de que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Y mientras salíamos de la habitación, tuve la certeza —una certeza absurda, prematura, pero real— de que quería volver a verla al día siguiente. Y al otro. Y al otro.

Creo que fue entonces, con los acordes de Jarcha flotando en el aire, cuando me enamoré.

Pero era un enamoramiento distinto a los anteriores. No sentía ese fuego incontrolable de otras veces, sino una atracción sutil, un pensamiento sereno que susurraba: qué bien me siento… quiero seguir sintiéndome así el resto de mi vida.

Muchos años después encontré las palabras exactas para definirlo: Con Tere, me siento en casa.

Los pollos

La llegada de Tere y sus hermanas al grupo no fue del todo fluida. A las chicas de siempre no les hizo mucha gracia que aparecieran caras nuevas, y algunos chicos salieron en su defensa.

Un local vacío acabaría siendo el epicentro de nuestras vidas. Aquel verano se convirtió en el maravilloso escenario de nuestra felicidad.

—¡Pero si Merche tiene once años, es una cría! —decía Ali—. Para eso le digo a mi hermana que venga.

—Eso, eso, díselo; menudas tetas tiene —saltaba Clavo.

—A que te pego una hostia, gilipollas —respondía Ali, con cara de asco.

Amparo fue de las pocas que nos apoyó.

—Pues a mí me caen bien —dijo.

Al final, como solía pasar, todo quedó en nada y ellas empezaron a venir de manera regular.

Tere y yo estuvimos saliendo durante aquel invierno, apenas unos meses después de aquella fiesta, y el verano siguiente. Nos veíamos en el parque, con todos los demás.

Mientras tanto, mi amistad con Jaime crecía alrededor de la música. Solíamos quedar para tocar la guitarra en mi estudio, y disfrutábamos mucho de esos ratos. Fue él quien, una tarde después de Navidad, llegó con una noticia.

—He estado en casa de Ismael, se ha comprado una batería alucinante. Tienes que venir a verla.

Así conocí a «los pollos», unos frikis de los Beatles que intentaban hacer música en un piso vacío, propiedad de los padres de Ismael. Aquel invierno, Jaime y yo fuimos muchas veces a tocar con ellos, a enseñarles algunas cosillas y a pasar el rato. Recuerdo lo que les costó coger los primeros acordes de «My Sharona»; cada ensayo era una mezcla de entusiasmo, ruido y paciencia infinita.

—¿Qué pasa, pollo? —decía Juan, muerto de risa ante el caos sonoro, mientras intentaba afinar una guitarra que llevaba meses pidiendo auxilio.

No sabíamos entonces que ese local se convertiría en el epicentro de nuestras vidas.

Llegó julio de 1980. Y con él, la explosión.

El local de los pollos se transformó en la sede oficial de nuestras fiestas. Ali, Fernan y yo —los científicos del grupo— montamos amplificadores, mezclas, luces, altavoces…,

y aquello acabó siendo una discoteca perfecta. «Staying alive», «Daddy cool», «Show me the way»… sonaban sin parar, rebotando en las paredes desnudas mientras nosotros sentíamos que la noche era infinita.

Y aquel verano se convirtió en uno de los mejores de nuestras vidas. Tere y yo vivimos una de nuestras épocas más felices.

Solíamos tumbarnos en una colchoneta cerca de la puerta y pasábamos las tardes enteras juntos, charlando, abrazándonos y besándonos sin parar. La recuerdo radiante, riéndose por todo. Era maravilloso estar a su lado.

—Pero ¿quieres no ser cerdo? —me decía riendo cuando me tumbaba boca arriba para verle las bragas a las chicas que pasaban.

—Este es un buen sitio, tiene buenas vistas —le contestaba yo.

Era cariñosa y juguetona. Nos pasábamos el día haciéndonos cosquillas. Me encantaba jugar con ella.

—¡Te he dicho mil veces que fumar es malo! —me retaba riendo mientras me quitaba el mechero y se lo escondía en las tetas.

—Fumar es malo, pero ese mechero lo quiero —gritaba yo mientras me revolcaba con ella para recuperarlo. Desde la discoteca, a través de las paredes, llegaba «I love to love» marcando el ritmo de nuestra pelea absurda.

Fue una época emocionante y divertida. La adoraba.

Íbamos a todas partes con aquella moto amarilla que tanto nos gustaba, y recorríamos el mundo —nuestro mundo— sin más brújula que las ganas de estar juntos.

Algunas noches buscábamos la intimidad en el campo de los aviones —una loma boscosa en La Vallesa desde la que se veía a lo lejos el aeropuerto—.

—Qué raro… —susurró ella, apoyando la cabeza en mi pecho—. Aquí suele hacer aire, y hoy está todo quieto.

—Cuando hemos llegado, ha parado el aire. Es como si el bosque se hubiera detenido para observarnos.

Ella sonrió sin levantar la vista.

—Me gusta cómo me miras cuando crees que no me doy cuenta.

—Me gusta mirarte sin que lo notes.

Ella cogió mi mano y entrelazó sus dedos con los míos.

—Mmm —suspiró, con la mirada perdida en la luna.

Otras noches, íbamos a La Cañada a tomar algo con los amigos, riéndonos por cualquier cosa, sintiendo que el verano no se iba a acabar nunca.

Era divertida, alegre, juguetona, cariñosa, inteligente y preciosa. Aquella chica de quince años me tenía absolutamente fascinado.

Una de esas noches, en el local, encontramos un cuarto vacío.

—Aquí no nos ve nadie —le dije.

—Pero… si está lleno de escombros y telarañas —respondió ella.

Tenía razón, aquello parecía la cueva de Batman después de un terremoto, pero me siguió adentro.

Yo estaba nervioso. Madre mía, qué enrolladito está esto, tendré que desenrollarlo, pensé mientras intentaba colocarme un condón por primera vez. ¡Joder, si se queda pegado! A ver así. Jo, macho. Esto es más difícil que el teorema de Fermat. Empecé a sudar… Vamos, Vicen. Que tú puedes. Ahora entiendo la risita del tío de la farmacia, me los ha dado pequeños. Será cabrón.

Entre los nervios y tanto toqueteo, el desenlace fue inevitable: me corrí con el condón todavía en la mano. ¡Hala, ya la he cagao! ¡Toma gatillazo! Me dio una rabia tremenda.

La sonrisa contenida de Tere me insinuaba que se estaba muriendo de risa por dentro mientras miraba cómo me hacía la picha un lio, pero tuvo la delicadeza de no decir nada.

La verdad es que nuestro primer intento fue un puñetero desastre.

Pero no importaba. Aquel verano fue luminoso. Éramos felices, estábamos enamorados, y la simple certeza de estar juntos era lo mejor que nos había ocurrido. Fue entonces cuando descubrí, una y otra vez, la verdadera magia de Tere: esa capacidad suya de erizarme la piel y hacerme temblar de emoción.

Los pavos

Aquella tarde de septiembre no fue solo una discusión entre amigos. Bajo la rabia y los reproches, algo más profundo empezó a moverse en mí: una grieta que separaba la adolescencia compartida de la soledad que me esperaba. Lo que parecía un simple ultimátum se convirtió en el detonante de una retirada que marcaría el rumbo de mi vida. Desde entonces, nada volvió a ser igual.

A finales de aquel verano, en septiembre, se produjo una discusión horrible entre los chicos del grupo y se formaron dos bandos. Unos defendían una postura y otros, la contraria.

De repente, amigos de siempre, grandes amigos, me exigieron que tomara partido.

Por un lado, estaban ellos, mis compañeros de adolescencia; por otro, un grupo más reciente con el que Tere tenía mayor afinidad. El grupo de Tere se quedó en el local de los pollos. Los otros alquilaron un nuevo local al que llamaríamos «los pavos». Y entonces llegó el ultimátum.

—O estás con nosotros o contra nosotros —me dijo Ali—. Además, tenéis que pagar los altavoces que os habéis quedado.

—Iros a la mierda —les contesté. Y me fui.

Ese fue el final de mi relación con mis grandes amigos y amigas de la adolescencia. No volví a salir con ellos, excepto con Abe, con quien mantuve una excelente relación durante años.

Y entonces, con «Hotel California» sonando de fondo, me quedé en casa, dándole vueltas a todo. Estaba muy dolido. Sentía que mis amigos no se habían portado bien, me habían cabreado profundamente. Pero bajo la rabia había algo más: una sensación extraña, casi familiar que no supe reconocer entonces.

Durante cinco años, el grupo había sido mi refugio. Yo, que siempre había sido introvertido, había vivido una adolescencia que no me correspondía: ruidosa, social, luminosa. La explosión del grupo fue la excusa perfecta para que mi verdadera naturaleza reclamara su sitio. Fue un repliegue. Una vuelta a casa, a mi yo interior.

Y en esa retirada, Tere quedó atrapada sin quererlo.

No supe cómo seguir viéndola sin enfrentarme a todo aquello que me estaba desbordando. No era ella el problema; era yo, mi incapacidad para sostener nuestra relación cuando todo mi mundo social se había derrumbado.

Así, mi mente —muy lista ella— encontró la solución más absurda: «Tere no es la mujer de tu vida». La imagen de aquella maldita fórmula apareció de repente en mi cabeza.

Esa idea envenenada que llevaba tres años agazapada salió entonces a la luz, sin yo quererlo, como una alimaña que por fin encontraba su momento para atacar.

Me encerré en casa y empecé a trabajar con mi padre. Ese curso me matriculé en COU en horario nocturno para poder dedicar el día al trabajo. Dejé de salir con los amigos y me refugié en mis libros.

Tere vino a casa varias veces. Me alegraba muchísimo de verla, pero mi decisión estaba tomada. Mis sentimientos gritaban: Por favor, abrázala, es Tere, la adoras. Pero mis pensamientos sentenciaban: Ella no es la mujer de tu vida, olvídala cuanto antes.

Tere siguió viniendo a casa a verme durante un tiempo. Ella esperaba que se me pasaría y que volveríamos a estar como antes.

Pero, como casi siempre en mi vida, y es mucho más habitual de lo que me gustaría, mis pensamientos tenían mucha más fuerza que mis sentimientos. Mi razón se impuso con violencia sobre mi corazón.

Pasaron los meses y mi vida se volvió cada vez más silenciosa. Yo seguía aferrado a aquella idea absurda, intentando convencerme de que podía vivir sin ella. No sabía que esa mentira estaba a punto de ponerme frente al mayor error de mi vida.

Debajo de la mesa

Lo que ocurrió debajo de aquella mesa fue más que un gesto escondido: fue el choque brutal entre mi corazón y mi razón. Y en esa batalla, la mentira de un amigo pesó más que el amor de mi vida. Una decisión equivocada que nos alejó durante años.

Un día de noviembre, al salir del instituto, estábamos sentados en la furgoneta, escuchando a Jeff Beck, cuando Jaime me preguntó:

—¿Qué tal tu relación con Tere? Ya no estáis juntos, ¿verdad?

—Realmente no —le contesté, casi como un autómata—. Ella no es la mujer de mi vida.

Jaime dudó un instante.

—¿Te importa si le pido salir? Ella me gusta mucho y quisiera pedírselo.

—Mira, Jaime —le dije, y cada palabra me pesaba—, quiero muchísimo a Tere. Si ella te acepta, no se me ocurre nadie mejor con quien pudiera estar. Eres una buena persona, te admiro y sé que la vas a tratar bien. Cuídala, por favor.

Un par de semanas después, Jaime me contó que habían empezado a salir.

—Sólo como amigos —matizó—, pero me gusta mucho y estoy muy ilusionado.

Nos veíamos casi todos los días en el instituto, y él me iba contando que seguía con Tere y que las cosas les iban fenomenal. Yo me alegraba, o me obligaba a alegrarme.

Llegó la Nochevieja de 1980. Estaba en el estudio cuando sonó el timbre. Abrí y era Tere. Hacía meses que no la veía. Un golpe de alegría me recorrió el cuerpo y tuve que contenerme para no abrazarla allí mismo.

—Hola Tere, cuánto me alegro de verte.

—Hola Vicen. Esta noche hay cena en mi casa, vendrán todos, ¿quieres venir?

«Por favor…», decía el brillo de sus ojos.

—Sí, me vendrá bien salir un poco —acepté.

Reconozco que no me apetecía mucho, pero la idea de volver a verla me podía. Estaba guapísima.

Ya en la cena, estábamos todos sentados a la mesa. El ambiente era de fiesta y alegría, y me sentí bien de volver a ver a mis amigos. Pero mis ojos no dejaban de buscar a Tere. La miraba de reojo continuamente, estaba preciosa. Noté que ella también me miraba. Me moría por abrazarla. A mi lado, Jaime charlaba animadamente conmigo.

Y entonces, mientras sonaba «How deep is your love», en mitad de la cena, sentí algo en mis piernas.

Extrañado, levanté el mantel y la vi. Tere estaba debajo de la mesa, sentada en el suelo, abrazada a mis piernas y con la cabeza apoyada en mis rodillas. Esa imagen la tengo grabada a fuego en la memoria. Me miraba a los ojos desde abajo, y yo la miraba, y un impulso irrefrenable me gritaba que me metiera debajo de la mesa con ella y la abrazara sin pensar en nada más. Pasé la mano por su pelo con suavidad, como si quisiera decirle sin palabras que estaba allí para ella.

En ese momento, Jaime, que estaba a mi lado, vio la escena. Me miró a los ojos, con una expresión seria y dura.

—¿Qué está pasando? —me susurró.

Lo que yo no sabía entonces, y lo que convierte este recuerdo en algo tan doloroso, es que la historia era mucho más complicada. Muchos años después, Tere me contó que en aquellos momentos ella no salía con Jaime. De hecho, no tenían ninguna relación. Él me había estado contando una versión que no era cierta.

Con la perspectiva que dan los años, he intentado entender por qué lo hizo. La imagen que yo tenía de él no era la de un mentiroso; yo lo quería y lo admiraba muchísimo. Jaime era un alma solitaria. Nos habíamos conocido en el colegio y nuestra amistad se había forjado alrededor de la música, en mi estudio. Él no pertenecía al grupo, nunca salimos de fiesta juntos. Todo lo que yo sabía de su vida era lo que él me contaba, y sospecho que la imagen que yo tenía de él no era del todo real.

Quizá —y esto es solo una suposición que hago para intentar perdonarnos a todos—, él le pidió salir a Tere y ella lo rechazó —Tere no lo recuerda—. Y quizá, para no romper esa imagen de galán infalible que quería proyectar, no se atrevió a admitir la negativa. Pudo pensar que si me decía que estaban juntos, yo me mantendría al margen y él tendría más tiempo para que ella, con suerte, cambiara de opinión. No lo sé. Solo sé que en mi corazón, él no era una mala persona.

Si yo hubiera sabido la verdad en ese instante, mi vida, nuestras vidas, habrían cambiado de rumbo. Pero no fue así.

Con todo el dolor de mi corazón, empujé suavemente su cabeza para apartarla. Ella se aferró con más fuerza, pero entendió lo que le estaba pidiendo. Dejó de abrazarme.

Tras unos segundos inmóvil debajo de la mesa, salió por el otro lado y se fue a la cocina.

Mi corazón me suplicaba: Por favor, ve con ella y abrázala con todas tus fuerzas. Pero mi cabeza, fría y leal a una mentira, sentenció: Jaime es tu amigo. Tú ya tomaste tu decisión. Ahora es su novia.

Me quedé donde estaba. Tere volvió a la mesa instantes después. Ella no sabía que yo pensaba que salía con Jaime. Con su abrazo, me había pedido volver, y lo único que recibió a cambio fue mi rechazo.

Después de cenar, le dije a Jaime:

—Me voy. Dile a Tere que me he alegrado mucho de verla.

Me fui sin despedirme de nadie más.

En el camino de vuelta a casa, la escena se repetía una y otra vez en mi cabeza: sus ojos brillando desde debajo del mantel, suplicando un abrazo que nunca llegó. Sentía que había traicionado no solo a ella, sino también a mí mismo. Me invadía la certeza de haberle hecho daño, y eso me desgarraba. La quería con toda mi alma, y sin embargo me encontraba atrapado en una contradicción insoportable: ¿cómo podía haber llegado a una situación así? No sabía si el mundo era cruel o si el verdadero miserable era yo.

Tiempo después, Jaime me contó que Tere había estado preguntando por mí al verme marchar.

Empezaron a salir, de verdad esta vez, después de aquella Navidad. Tere estaba profundamente dolida conmigo. Años más tarde me confesó lo que pensó entonces: Si Vicen pasa, ya me da igual. Esa frase tan sencilla y tan dura, resumía el abismo que se había abierto entre nosotros. Pasado nuestro verano mágico en los pollos, yo me había comportado como un auténtico cerdo, incapaz de estar a la altura de lo que ella merecía.

Mientras caminaba por las calles vacías de aquella Nochevieja, supe que algo dentro de mí se había roto para siempre. Había dejado pasar la mano que me buscaba bajo la mesa, la mirada que aún me reconocía, el abrazo que me pedía volver. Y en ese silencio empezó la distancia que nos separaría durante años.

Esa fue la última vez que la vi antes de desaparecer de su vida.

Lo que vino después lo cuento en la segunda parte.