La chica de mis sueños

Hay sueños que se desvanecen al despertar. Y hay otros que se quedan a vivir contigo. Esta es la historia, quizá un poco novelada, de uno de esos sueños; la historia de cómo conocí a la mujer con la que hoy comparto mi vida. Es un relato que empezó en la oscuridad del sueño y terminó bajo la luz de una fiesta cualquiera. O quizá, empezó mucho antes. O, en realidad, nunca ha terminado.

Hay sueños que se desvanecen al despertar. Y hay otros que se quedan a vivir contigo. Esta es la historia, quizá un poco novelada, de uno de esos sueños; la historia de cómo conocí a la mujer con la que hoy comparto mi vida. Es un relato que empezó en la oscuridad del sueño y terminó bajo la luz de una fiesta cualquiera. O quizá, empezó mucho antes. O, en realidad, nunca ha terminado.

El telón de los sueños

Desde que tengo memoria, cada noche sueño con ella.

No es una aparición fugaz ni una figura borrosa. Es constante, nítida, como si su vida se proyectara en mi mente mientras el mundo duerme. La veo crecer entre juegos y alguna que otra pelea con sus hermanas, acurrucarse junto a su enorme perra antes de dormir, hacer los deberes con interés, celebrar cumpleaños con tartas que siempre tienen una vela más. La última vez conté doce. Once de septiembre. Su día.

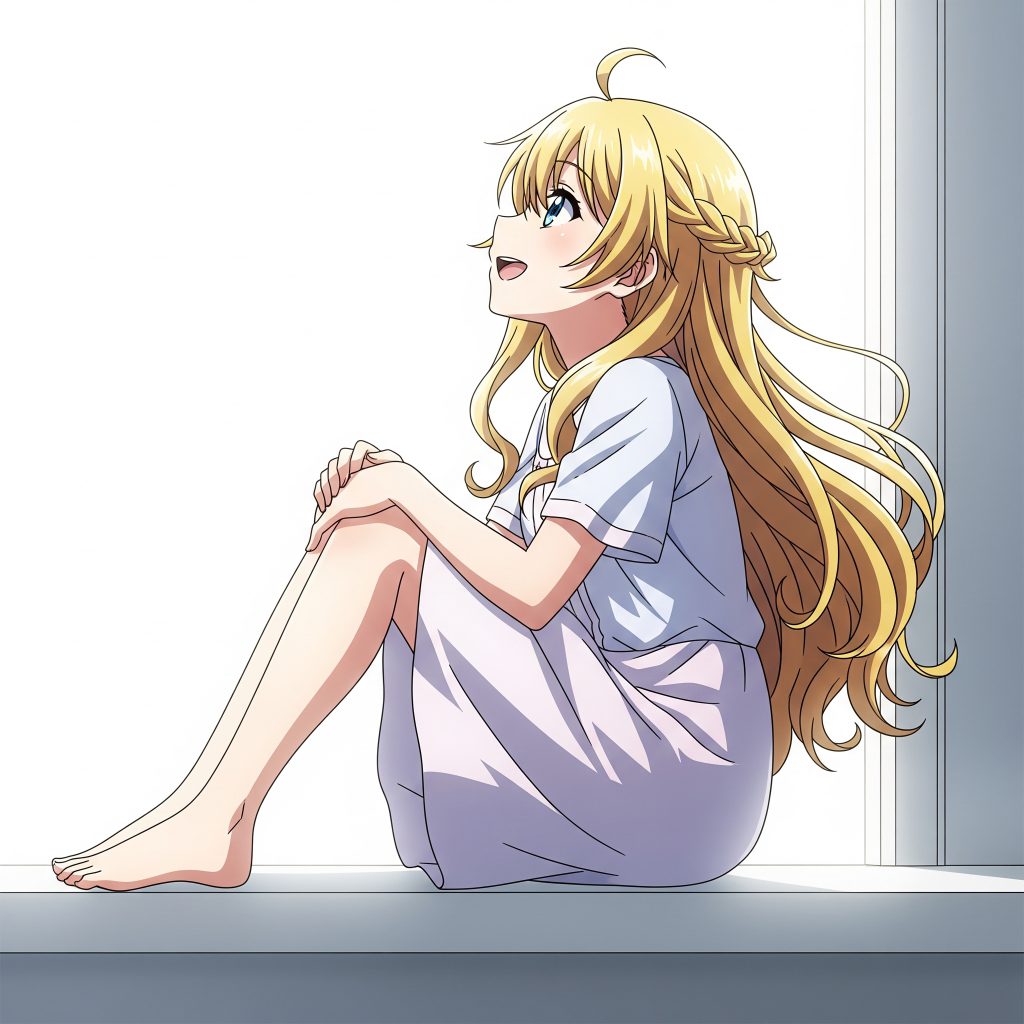

Sé que se llama Tere. Lo descubrí en una felicitación navideña que hojeó en uno de mis sueños. No fue una revelación mística, sino un detalle cotidiano, como si el universo me concediera pequeñas pistas para que la conociera mejor. Le gusta la soledad. A veces se sienta en el alféizar de su ventana y mira el cielo como si esperara respuestas. Parece vivir en su propio mundo, y yo soy un espectador silencioso de ese universo íntimo.

No sé por qué razón comparte su vida conmigo. ¿Es real? ¿O solo existe en mis sueños? A veces me pregunto si soy yo quien la sueña, o si es ella quien me permite verla. En cualquier caso, la siento parte de mí. Su vida y la mía confluyen cada noche, como dos ríos que se encuentran en la oscuridad.

Durante el día la echo de menos. Pienso en ella constantemente, como si su ausencia dejara un hueco que nada puede llenar. A veces imagino que mientras yo vivo, ella duerme. Y cuando yo duermo, ella vive. Como si fuéramos dos mitades de un ciclo que nunca se rompe.

El silencio de las imágenes

Mis sueños no tienen sonido.

Es extraño. La veo moverse, hablar, reír, llorar… pero nunca escucho su voz. Es como si el universo me permitiera contemplarla, pero no acercarme. Como si la distancia entre nosotros estuviera hecha de silencio.

A veces intento leer sus labios, adivinar lo que dice. Pero las palabras se desvanecen, como humo. Solo queda la imagen, pura, intacta, como una fotografía que respira. Me siento como un espectador en una sala de cine vacía, viendo una película que nadie más conoce.

Y sin embargo, cada gesto suyo me habla. Cuando se sienta en el alféizar de su ventana y mira el cielo, sé que está pensando en algo profundo. Cuando acaricia a su perra antes de dormir, siento su ternura. Cuando se encierra en su cuarto y escribe en su diario, percibo su necesidad de volcar lo que no puede decir.

Empiezo a obsesionarme con esos sueños. No son simples fantasías. Son fragmentos de una vida que parece real. Me despierto con la sensación de haber vivido algo verdadero, algo que no pertenece solo a mi imaginación.

Durante el día, todo me recuerda a ella. Una canción, una frase, una mirada en la calle. Me descubro buscando su rostro entre desconocidos, como si pudiera encontrarla por accidente; intentando dibujar su imagen, con trazo tembloroso, sin conseguirlo. Como si el sueño estuviera a punto de romperse y dejarla caer en mi mundo.

El diario

A veces la sueño escribiendo en su diario.

Está sentada en su escritorio, con el pelo largo cayéndole sobre los hombros, ocultando las palabras que tanto deseo leer. Escribe con lentitud, como si cada frase le costara un pedazo de alma. Yo observo, impotente, desde el otro lado del sueño.

Casi nunca logro descifrar lo que escribe. Apenas palabras sueltas, borrosas, como si el sueño se negara a revelarme sus secretos. Me desespero. ¿Qué estará pensando?

Pero aquella noche fue distinta.

Ella levantó el diario, despacio, como si supiera que yo estaba allí, al acecho. Lo sostuvo frente a sí, y por un instante, el universo se alineó. Pude leerlo. Una frase completa. Clara. Inquietante.

«Sé que me sueña…»

Me desperté sobresaltado, con el corazón desbocado y las manos temblando. Esa frase no era ambigua. No era casual. Era una afirmación. Una certeza.

¿Lo había escrito para mí?

¿Sabía que la soñaba?

¿Acaso ella también me sueña?

Pasé el día como si caminara sobre cristales. Cada pensamiento giraba en torno a esa frase. Por primera vez, sentí que ella no era solo una creación de mi mente. Que había algo más. Que quizás yo también era parte de sus noches.

Me pregunté si yo era real para ella. Si mi vida aparecía en sus sueños como la suya en los míos. ¿Estaría ahora mismo escribiendo sobre mí? ¿Soñándome? ¿Esperando que yo la descubriera?

Por primera vez, el sueño dejó de ser un refugio. Se convirtió en una puerta entreabierta. Y yo quería cruzarla.

El mensaje en la piel

La noche siguiente volvió a aparecer.

Estaba en su escritorio, como siempre, escribiendo en su diario. Su pelo caía sobre el papel, ocultando las palabras que tanto deseaba leer. Yo, al otro lado del sueño, contenía la respiración.

¿Estaría escribiendo sobre mí?

La vi detenerse. Apoyó el bolígrafo en sus labios, pensativa, como si estuviera a punto de tomar una decisión que cambiaría algo. Permaneció quieta, con los ojos fijos en el vacío. Parecía nerviosa. ¿Lo sentía? ¿Sabía que yo la estaba soñando?

Entonces, con una lentitud casi ritual, subió la manga de su camisa. Cogió el bolígrafo y empezó a escribir en su brazo. Letras grandes, firmes, como si cada trazo fuera una confesión.

TE QUIERO

Me desperté con el corazón desbordado. Lo había escrito para mí. Lo había escrito sabiendo que yo lo vería. No había duda: ella me sueña. Me conoce. Me quiere.

Temblando, cogí un bolígrafo y escribí lo mismo en mi brazo. TE QUIERO. Letras grandes, temblorosas. ¿Lo estaría viendo ahora? ¿Estaría soñándome en este mismo instante?

Ese día no pude pensar en otra cosa. Caminaba como si flotara, como si el mundo real se hubiera vuelto una extensión del sueño. Cada gesto, cada palabra, cada silencio me parecía parte de un lenguaje secreto que solo ella y yo entendíamos.

Por primera vez, lo que sentía no era una posibilidad. Era una certeza escrita en la piel.

La búsqueda

Desde aquella noche, todo cambió.

Ya no era solo un sueño. Era una certeza. Ella me sueña. Me quiere. Me espera.

Cada día, al salir del instituto, cada rostro en la calle se volvió una posibilidad. Cada mirada, una pista. Caminaba por la ciudad como quien busca una palabra olvidada en un poema que conoce de memoria. ¿Dónde estás, Tere?

Empecé a dejar señales. Mensajes escritos en bancos, en paredes, en servilletas que dejaba en cafeterías. “Te sueño.” “¿Me sueñas tú también?” “Tere, estoy aquí.” Como si el mundo fuera un tablero de ajedrez y yo moviera piezas invisibles para que ella las viera.

Cada noche volvía a soñarla. A veces me miraba fijamente, como si intentara decirme algo sin palabras. A veces escribía, pero no me dejaba leer. Otras veces me sonreía ladeando ligeramente la cabeza, como si supiera que yo la estaba buscando.

Una noche, la soñé frente a un espejo. Se dibujaba una estrella en la muñeca. Al despertar, dejé el desayuno a mitad, incapaz de concentrarme en otra cosa. Cogí los libros, fui al parque y dibujé la misma estrella en el tronco de un árbol. No sabía si lo vería, pero tenía que intentarlo.

La búsqueda se volvió mi vida. No era obsesión, era destino. Como si todo lo que había vivido hasta ahora hubiera sido preparación para este momento. Para encontrarla.

Y entonces, una tarde cualquiera, en una fiesta cualquiera, sucedió.

El encuentro

Estoy sentado en la escalera, hablando con Abe sobre algo que ya no recuerdo. La música de la fiesta es un zumbido lejano, y el vaso en mi mano ha dejado un círculo de agua sobre el suelo. He bebido un poco, lo justo para que los bordes de la realidad se sientan más suaves, más parecidos a un sueño.

Llaman al timbre. El sonido corta el aire y, por alguna razón, mi corazón da un vuelco absurdo.

Veo a José Ramón aparecer en el marco de la puerta. Viene con tres chicas. «Os presento a Marina, Tere y Merche, las hermanas de Manolo», dice su voz, pero las palabras me llegan como si viajaran bajo el agua. Mi atención ya no le pertenece. Ha sido secuestrada.

Mis ojos pasan por la primera chica, por la segunda, y entonces se detienen.

Se detiene el mundo.

El zumbido de la música se apaga. La voz de Abe, que seguía hablando a mi lado, se desvanece en un murmullo sin sentido. Todo lo que existe en el universo es ella. De pie, bajo la luz de la tarde, parpadeando sin creer lo que está viendo.

No puede ser.

Pero lo es. Son esos ojos que miran el cielo desde el alféizar de una ventana. Es esa forma de ladear ligeramente la cabeza cuando está confundida. Es el pelo largo y rubio que tantas veces he visto caer sobre las páginas de su diario. Es ella. No es un sueño, no es una sombra. Es real y está a dos metros de mí.

El aire se vuelve denso, difícil de respirar. Siento el martilleo de mi propio pulso en las sienes. Ella también me ha visto. Su sonrisa de cortesía se congela, sus ojos se abren con un destello de pura incredulidad. Nos reconocemos. No como dos personas que se han visto antes, sino como dos almas que se han estado esperando desde siempre.

Me pongo de pie, torpemente. No sé si mis piernas van a sostenerme. Doy un paso. Ella da otro. El espacio que nos separa parece cargado de electricidad. La gente a nuestro alrededor se convierte en un borrón desenfocado. Ya no hay fiesta. Solo un pasillo que se ha convertido en el puente entre dos mundos.

Cuando estamos frente a frente, el silencio es tan profundo que duele. Quiero decir mil cosas, pero mi garganta es un nudo. Entonces, con la mano temblando, subo lentamente la manga de mi camisa. No es una acción, es una pregunta.

Sus ojos bajan hasta mi brazo. Ve las letras. Ve el pacto. Una lágrima solitaria resbala por su mejilla, y entonces, con una lentitud casi ritual, ella sube la manga de su vestido.

Ahí está. La prueba. El mensaje.

TE QUIERO

Un sollozo se me escapa, una mezcla de risa y llanto. Apenas puedo susurrar.

—¿Tere…?

—Vicen… —su voz es exactamente como la había soñado sin sonido—. Eres tú.

Y entonces nos abrazamos. No es un abrazo normal. Es un colapso, una rendición, el final de una búsqueda que ni siquiera sabíamos cómo empezar. Lloramos. Reímos. Y decimos lo único que importa.

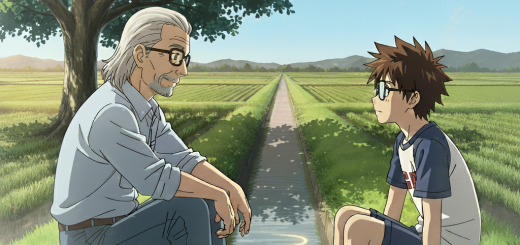

Nos separamos del resto como si estuviéramos en una burbuja de silencio. Nos sentamos sobre el césped húmedo, cara a cara, cogidos de las manos. Nos miramos como quien se reconoce en un espejo que ha estado esperando toda la vida.

—Eres la chica de mis sueños —le digo, y la frase por fin encuentra su verdadero significado.

—Lo sé. Sueño tu vida cada día.

El sueño compartido

Dicen que los sueños son solo eso: imágenes fugaces, ecos de deseos, sombras de lo que nunca fue. Pero nosotros sabemos que no es verdad.

Porque cuando cierro los ojos, ella sigue ahí. Y cuando los abro, también.

A veces, al despertar, el sueño se disuelve lentamente en la luz que entra por la ventana de nuestro dormitorio. La encuentro mirándome, ya no a través del velo de la noche, sino aquí, a mi lado. Me sonríe como si supiera exactamente lo que he soñado. Y yo lo sé también. Porque, de alguna manera, lo hemos soñado juntos.

Vivimos en dos mundos, sí. El de la vigilia y el de los sueños. Pero ya no hay frontera entre ellos. Se tocaron aquella tarde en la fiesta y nunca más se separaron.

Y a veces, como un juego que solo nosotros entendemos, cojo el bolígrafo de la mesilla de noche y escribo en su piel, sobre el calor de su brazo dormido:

TE QUIERO

Es nuestro pacto. La prueba de que hay sueños que no se desvanecen. Sueños que se quedan a vivir contigo.