Los lienzos que aún me quedan por pintar

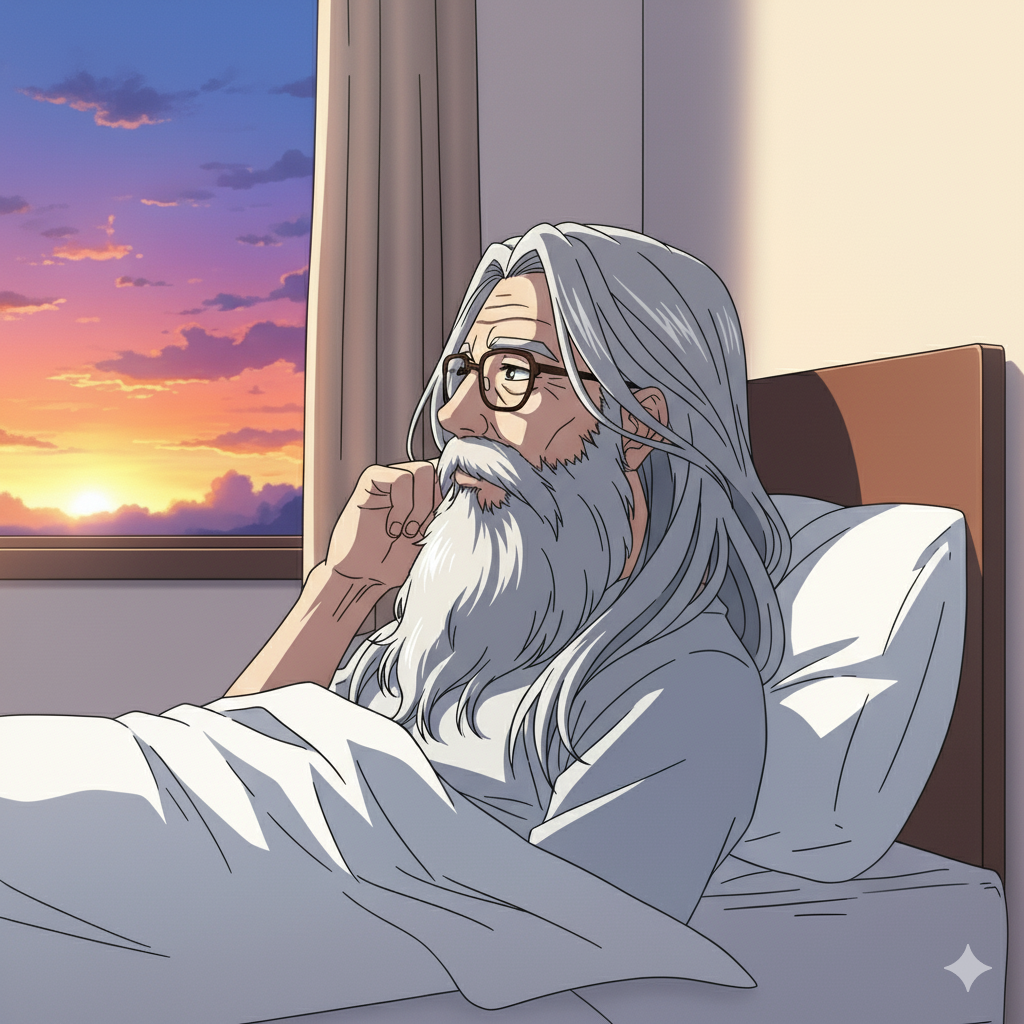

Me he imaginado a menudo en la habitación del final. No con un afán morboso, sino más bien con la curiosidad de un viajero que intenta descifrar el mapa de un país que aún no ha visitado. En esa escena, la luz entra oblicua por una ventana, suave como una caricia, y el único sonido es el de mi propia respiración, cada vez más pausada.

Y en ese silencio, la vida se proyecta entera, no como un torbellino de escenas fugaces, sino como una galería de arte en la que cada cuadro —cada instante— se contempla con una calma abrumadora. Es una paz extraña, lúcida. Ya no hay prisa. Ya no hay nada que demostrar. El último lienzo está terminado.

Al recorrer esa galería, distingo los borrones, las pinceladas torpes, los colores que chocan. Me arrepiento de algunas decisiones, claro. Pero lo que más pesa no son los errores, sino los huecos vacíos: los marcos sin cuadro, las paredes desnudas donde nunca me atreví a colgar una obra.

Son las grandes decisiones que no tomé. El eco de un título que nunca se colgó. Los planos de un negocio que quedaron enterrados bajo el cómodo peso de la parte técnica que tanto me gustaba. Y, sobre todo, los manuales de instrucciones del corazón de quienes dormían a mi lado, manuales que tardé demasiado en leer y comprender.

Porque mis «no hacer» no solo me afectaron a mí. Dibujaron, sin yo pretenderlo, el mapa de las vidas que dependían de la mía: la de Tere, las de mis hijos. Siento que mi inacción, mi miedo o mi simple desconocimiento, trazaron para ellos caminos que podrían haber sido más anchos, más soleados, o con destinos distintos. Y esa es la deuda que uno nunca termina de pagar.

Así que, desde esa habitación imaginada, le pido perdón a la vida.

Le pido perdón por las veces que tropecé, sí. Pero sobre todo, por las veces que, por miedo a caer, me quedé quieto. Por los estudios que no terminé, por el negocio que no entendí, por el amor que no supe cuidar desde el principio, por la súplica de atención que no escuché. Por todos los verbos que dejé sin conjugar.

Pero entonces, abro los ojos. Y la luz no es la de una tarde final, sino la de este preciso instante. La respiración no es pausada, sino firme. Aún hay lienzo por pintar. Aún quedan paredes vacías.

Y me hago una promesa. Una promesa a ese yo del futuro, el que me espera en esa habitación tranquila con la certeza de que un día nos encontraremos. Me gustaría creer, con todas mis fuerzas, que no tendrá nuevos motivos de arrepentimiento.

No se trata de no volver a cometer errores, porque errar es la prueba de que lo estás intentando. Se trata de que, cuando llegue de verdad ese último día y la película se proyecte, pueda mirar a ese yo del final y decirle: «¿Ves? Quizá no fue perfecto. Pero después de aquella conversación, no dejamos más lienzos sin pintar».

Y en ese momento, en la galería de mi vida, el último cuadro será un amanecer.

Aunque quizá, en una esquina, pinte una taza de café… por si al otro lado sólo sirven té.