Lo siento, hoy tengo un mal día

Mi ritual al terminar la jornada es siempre el mismo: cerrar la puerta de cristal, girar la llave y pulsar el mando de la persiana metálica. Afuera, la calle ya empieza a vaciarse. Los sonidos se van apagando y la luz del día empieza a desvanecerse. Espero. Siempre espero a que el zumbido del motor se apague y el último centímetro de metal bese el suelo. No sé si es por seguridad… o porque me gusta sentirme el director de orquesta de una sinfonía lenta y metálica. Es mi punto y final, la forma de decirme: “Ya está, hoy has cumplido”.

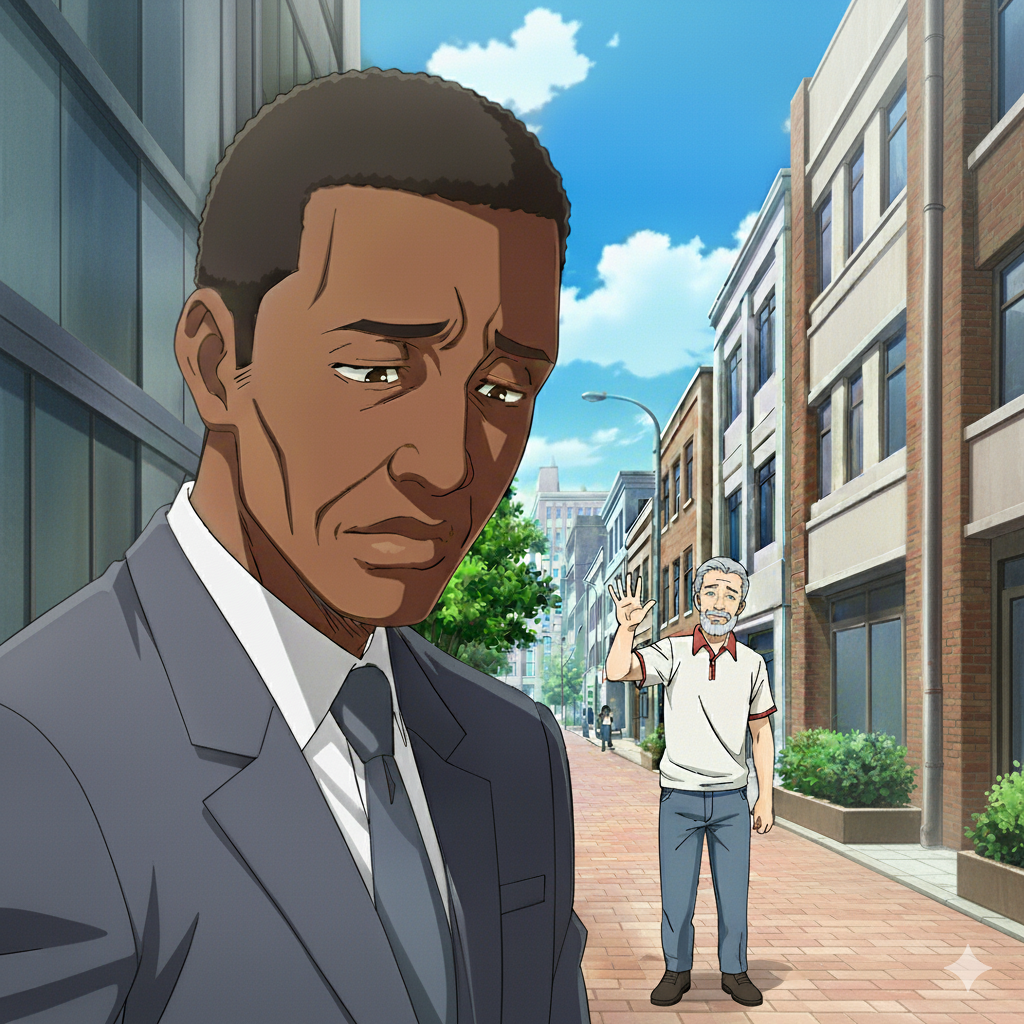

Hace unos días, mientras seguía ese pequeño rito, lo vi. Estaba de pie, junto a la pared, como si llevara un rato ahí. No era un desconocido cualquiera: iba bien vestido, con un maletín apoyado en el suelo y unas facciones amables, aunque tensas. Su piel oscura contrastaba con la luz amarillenta de la farola, y su seriedad parecía pesarle en los hombros.

El motor empezó su descenso lento. Yo, como siempre, me quedé quieto, mirando. Fue entonces cuando su voz cortó el silencio.

—¿Qué pasa, no te fías de que te reviente la puerta?

Por un momento pensé en contestarle que no, que en realidad temía que la persiana se escapara rodando calle abajo. Pero no era momento para chistes.

La pregunta me golpeó más por el tono que por las palabras. No encajaba con la imagen que me había formado de él. Sentí cómo, de pronto, la desconfianza se había instalado entre nosotros sin que yo la hubiera invitado.

—Me espero siempre —respondí, intentando que mi voz sonara tan rutinaria como el gesto.

—Ya —dijo, y en ese “ya” cabía un mundo entero de sospecha.

Su mirada me confirmaba que mi gesto, para él, no era neutro en absoluto.

La persiana terminó su recorrido con un clac sordo. Ese sonido, que para mí siempre es alivio, pareció cortar la tensión. Me di la vuelta y empecé a caminar, pero sentía su incredulidad siguiéndome como una sombra. Pensé que quizá su día ya había sido lo bastante duro como para que un gesto inocente se sintiera como un juicio.

Habría andado unos veinte metros cuando su grito me detuvo en seco.

—¡He, amigo!

Me giré. Su cara ya no era la máscara seria de antes. Lo que vi fue un rostro de arrepentimiento sincero, casi doloroso.

—Lo siento —añadió, y su voz ya no tenía filos—. Hoy tengo un mal día.

Levanté la mano en un gesto conciliador, queriendo decirle que no pasaba nada, que lo entendía. Y le ofrecí una pequeña sonrisa, esta vez sí. Sin palabras. No hacían falta. Me di la vuelta y seguí mi camino, pero una sensación de profunda tristeza se había instalado en mi pecho.

Pensé en lo agotador que debe ser vivir con la necesidad constante de interpretar cada gesto como una posible amenaza. En cómo un acto tan simple como esperar a que baje una persiana, puede convertirse en un recordatorio de que el mundo no siempre te recibe con los brazos abiertos.

Su «mal día» no era una excusa, era una confesión. Era la grieta por la que se asomaba un cansancio mucho más profundo. Y su «lo siento» no era solo por un malentendido. Era, creo yo, el lamento por la carga invisible que lleva cada día, mucho más pesada que cualquier maletín.