La sinfonía de Beka

En la penumbra de la noche, cuando la casa se volvió silencio, la carrera de Beka llegó a su fin. Su último aliento se quedó en nuestro sofá, y para Tere y para mí el mundo perdió de golpe esa chispa indomable de entusiasmo.

La encontramos como un náufrago, un fragmento de vida arrojado al margen del mundo. Rota, marcada. Llevaba la violencia grabada en su cuerpo: la pata herida, el rostro magullado, un ojo que ya nunca cerraría del todo. Y sin embargo, en esa imperfección, en esa mirada obstinadamente alegre, Tere reconoció la vida que se negaba a rendirse. Su ladrido no era dolor, sino promesa. La acogimos como se acoge la claridad que se abre tras la tempestad.

Su cojera, recuerdo eterno de aquel dolor, pronto se transformó en la cadencia de su espíritu, su firma inconfundible. Tic-tac-cloc resonaba en el pasillo cuando la escayola golpeaba el suelo, un compás singular que acompañaba a la perra más rápida del monte. Nunca fue una limitación, sino una metáfora en movimiento: con su carrera fugaz, blanca y negra, sabiéndose la más veloz, desafiaba a los demás perros solo para demostrar que el alma no necesita pasos perfectos para alcanzar la meta.

El monte era su lienzo, y también su pentagrama, donde cada zancada escribía una nota fugaz. Y nosotros, atentos testigos de su épica discreta. La juventud reveló su verdadera naturaleza y la empujó a explorar horizontes lejanos. Con su GPS, veíamos su rastro como un hilo invisible que tejía mapas y melodías en la geografía. Se iba, borracha de asombro, y cada veinte minutos volvía, fiel a su ritual, solo para tomar el pulso de nuestro amor antes de regresar a su mundo salvaje.

Si el monte era su lienzo, el río era su celebración, su escenario sonoro. Allí, los días de pesca eran la cúspide de su dicha. Corría por la orilla como una flecha, una nota luminosa contra el reflejo del sol. Se revolcaba en el barro, tambor de la tierra, y volvía a nosotros envuelta en un manto de arcilla y agua, absolutamente feliz, como si la naturaleza misma la acompañara en su concierto. Era el triunfo del instinto sobre la cicatriz, la melodía que se impone al silencio.

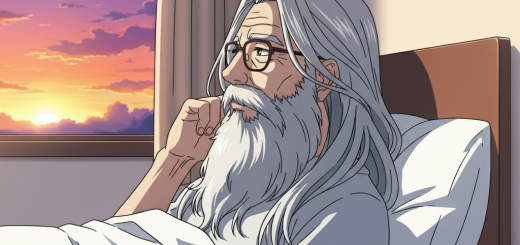

Con los años, las expediciones se hicieron más cortas. Ya no había necesidad de abarcar el horizonte: el mapa estaba impreso en su memoria, como una partitura que ya no requería ensayo. Prefería la compañía, el roce constante. La aventura se transformó en calma, del allegro juvenil al adagio sereno de la madurez. Ya no corría hacia el horizonte, sino a nuestro lado, como una melodía fiel que acompaña sin estridencias.

La partitura de su vida llegó al compás final. La media hora última fue un crescendo detenido en susurros y caricias. Sentir su respiración apagarse, los ojos perder foco, el corazón encogerse en silenciosos acordes… Fue presenciar cómo su luz se desvanecía en un pianissimo, un eclipse lento y sereno.

Y en ese silencio que nos dejó, como un compás suspendido, Tere y yo, abrazados, formamos un dúo de lágrimas. En esa armonía íntima comprendimos la lección de Beka.

Ella nos dibujó el ciclo vital con sus zancadas: la inocencia sin freno de la niñez, un presto luminoso que corre sin medida; el asombro sin límites de la juventud, un allegro que cree poder devorar el mundo; y la madurez, un adagio sereno donde se acepta la propia capacidad sin necesidad de estridencias.

Ahora que nosotros empezamos a sentir el frío de la tercera edad, la pérdida de fuerza como un lento deshielo, un tempo que se va apagando, Beka nos entregó un regalo final: la aceptación serena, la última nota que aún resuena. Se fue sin lucha, envuelta en nuestro cariño, como un acorde que se disuelve en silencio. La cojera se detuvo, pero su carrera sigue resonando en la orilla de nuestra memoria.